- HOME

- 垂木は屋根の斜面を支える重要部分、そのサイズや基本的な知識をお教えします

垂木は屋根の斜面を支える重要部分、そのサイズや基本的な知識をお教えします

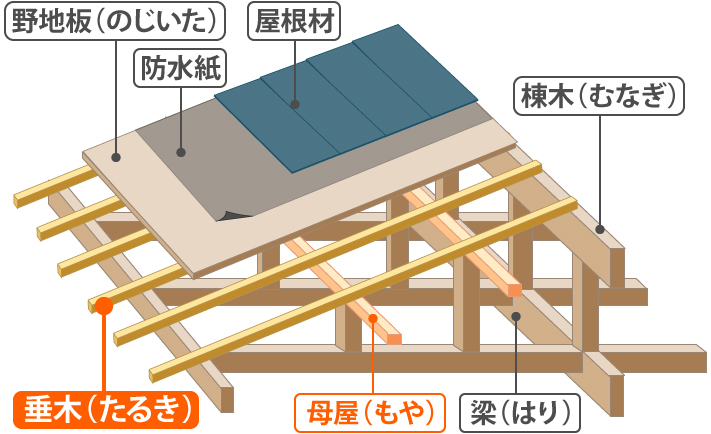

勾配のある屋根にはどんな形状の物でも必ず設置されているのが垂木(たるき)です。屋根の斜面に沿って縦方向に取り付けられる木材で、野地板、防水紙、屋根材が固定されているところですから、かなり重要部分と言えます。重い瓦から軽い金属屋根、軒の出の長短、屋根の重さによって、垂木のサイズを使い分けるという特徴もあります。垂木は上から屋根材、防水紙が敷かれ、野地板の下に位置しているので、屋根が健全であれば、まず傷むことはないのですが、雨漏りなどが続きますと、野地板などと一緒にダメージを受け、腐食することもあります。小屋裏(天井裏)にでも入らない限り、一般の方が見ることはない部分ですが、屋根の斜面を支えている非常に大事な部分です。定期的にメンテナンスする部分ではありませんが、その重要性を知っておいて損はないと思います。

【動画で確認「垂木の役割と修理」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!

↓ ↓ ↓

【動画で確認「垂木の役割と修理」】

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。

動画で見たいという方は是非ご覧ください!

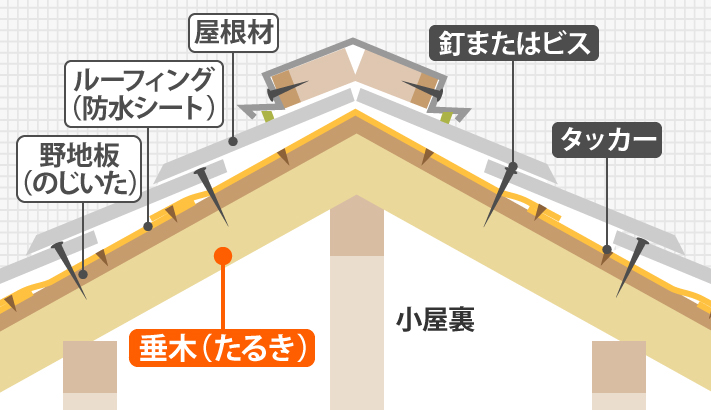

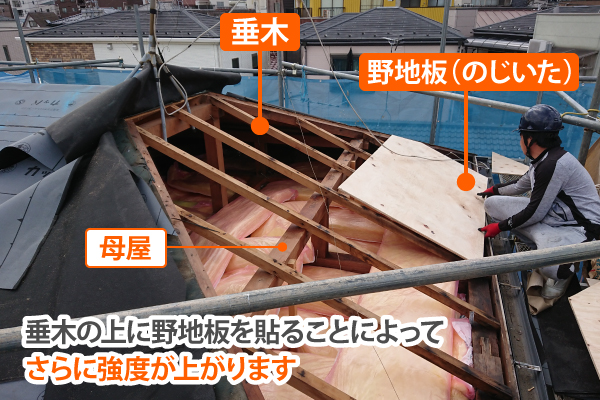

野地板、防水紙、屋根材、これを支える屋根の斜面の重要部分が垂木

ほとんどの部分が斜面で構成されている屋根、その斜面を支えている重要部分が垂木です。垂木には野地板が取り付けられています。その野地板には防水紙が設置されています。そして、その上には屋根材が取り付けられています。

屋根を構成する上で欠かせない野地板と防水紙と屋根材、これら3つの土台となっている垂木はとても重要な部分なのです。

頂上の棟木から垂らすように斜めに取り付けられているから「垂木」と呼ばれるそうです。語源を知ると、何となく理解しやすくなりますよね。屋根の斜面を支える構造体ということをまずは知っておきましょう。

垂木が取り付けられる場所

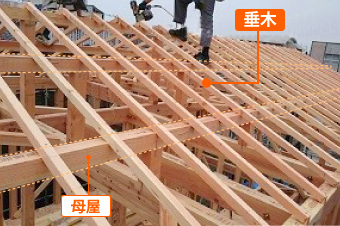

垂木のある位置は上から順番に4番目、屋根材、防水紙、野地板、垂木となっており、棟木から軒先まで1つの木材で前述のように母屋に対して寄りかかるようにして垂直に取り付けられています(正面から見ると垂直だが、横から見ると勾配があるため、寄りかかるように斜めになる)。

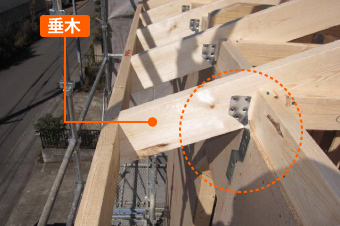

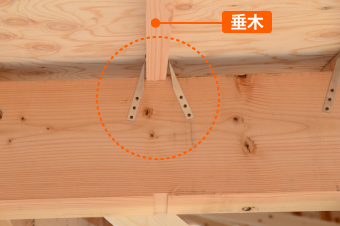

取り付けるというよりも、ひねり金物や特殊な形状をした金具を介して、釘やビスでしっかりと連結し、固定しているといった方が正確でしょう(母屋を削って掘り込みを入れ、そこに垂木を嵌め込んで固定している場合もあります)。

455mm間隔で横並びに何本も取り付けられています。455mm間隔というのは在来工法や木造軸組工法で用いられる数値で、1尺である303mm間隔で取り付けられている建物もあります。

垂木のはたらき

前述の野地板、防水紙、屋根材を取り付けるのはもちろんのこと、屋根の構造材としてお家全体を強くするというはたらきもあります。母屋と垂木を井形に組んでいくことよって屋根だけでなく、建物全体の強度も上がります。

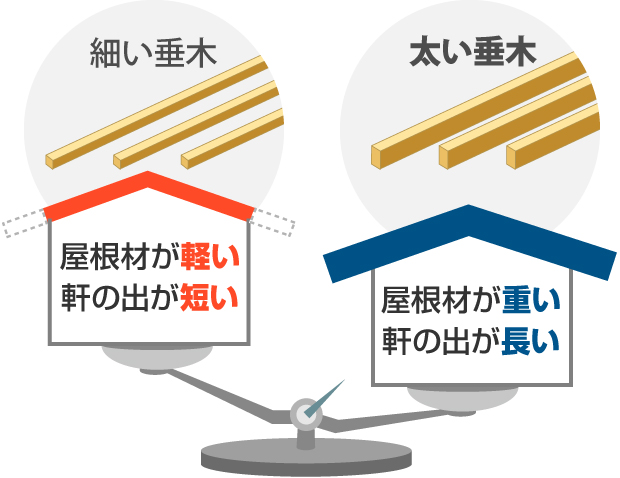

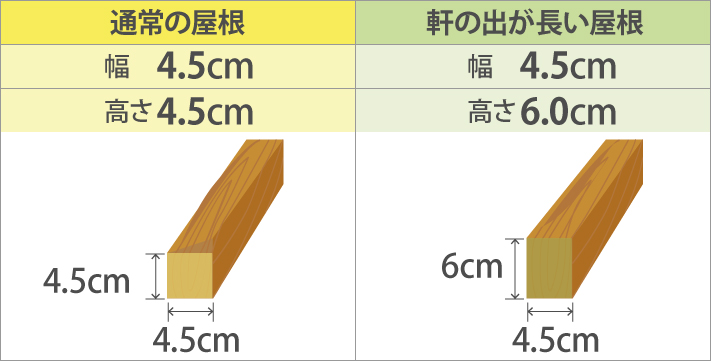

屋根材と軒の長さによって縦幅と横幅が変わる

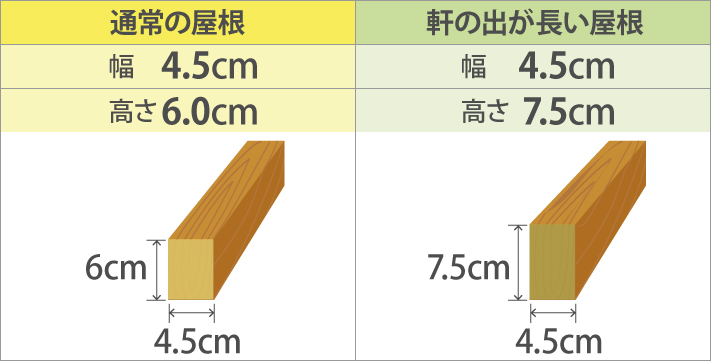

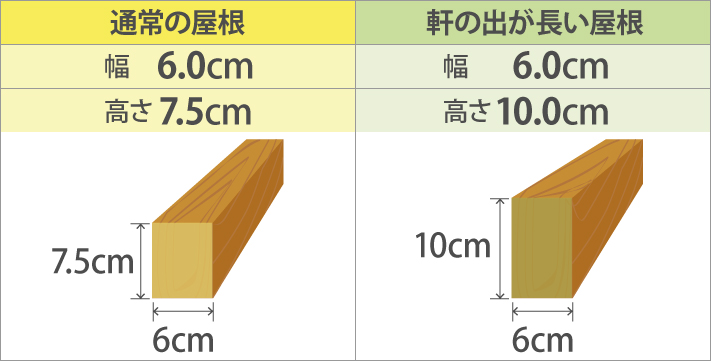

垂木は屋根材を固定する部分であり、家の構造を支える部分ですから、その上に固定される屋根材や棟から軒までの長さによっても縦幅と横幅が変わります。基本的に軽い屋根材で軒の出が短い屋根材には細い垂木、重い屋根材には太い垂木が使われます。

重い屋根材から軽い屋根材への変更は可能ですが、逆に軽い屋根材から重い屋根材に変更が不可能なのはこういった家の造りや垂木の太さによる部分も大きいのです。垂木は屋根材の重量を受け止めなくてはならないので、幅よりも高さの方が太くなることがほとんどです。

重い屋根材から軽い屋根材への変更は可能ですが、逆に軽い屋根材から重い屋根材に変更が不可能なのはこういった家の造りや垂木の太さによる部分も大きいのです。垂木は屋根材の重量を受け止めなくてはならないので、幅よりも高さの方が太くなることがほとんどです。

軽い屋根材、金属屋根やスレート屋根の場合

重い屋根材、瓦屋根の場合

ベランダやテラスなどの軽い屋根の場合

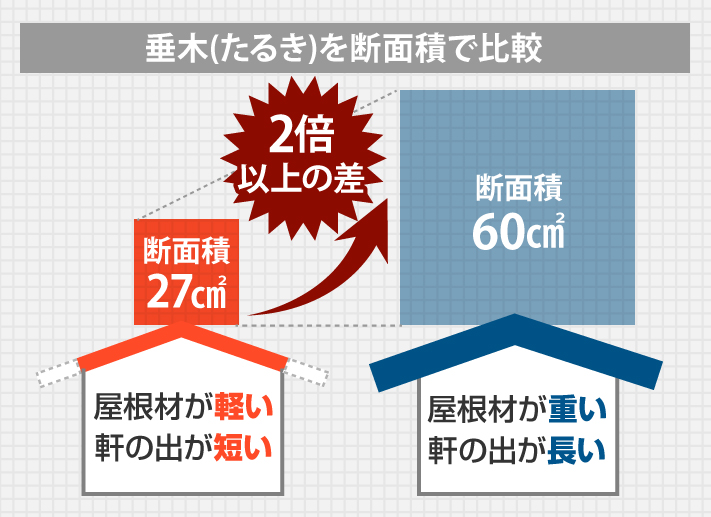

軽くて軒の短い屋根の垂木と重くて軒の長い屋根の垂木を断面積で比較してみましょう。軽くて軒の短い屋根の垂木の断面積は27㎠、重くて軒の長い屋根の垂木の断面積は60㎠、実に2倍以上の差があるのです。

ちなみに瓦屋根1㎡の重さは56kg程度、軽い金属屋根では5kg程度ですから、重い瓦屋根の垂木には相当な負担が掛かっていることは想像に難くありません。

ちなみに瓦屋根1㎡の重さは56kg程度、軽い金属屋根では5kg程度ですから、重い瓦屋根の垂木には相当な負担が掛かっていることは想像に難くありません。

小屋裏を確認しなくても正確に屋根材を垂木に取り付けられる理由

垂木は455mm間隔で均等に母屋に取り付けられています(303mm間隔の建物もあり)。

垂木は455mm間隔で均等に母屋に取り付けられています(303mm間隔の建物もあり)。 また、屋根材と軒の長さによってサイズも決まっています。

また、屋根材と軒の長さによってサイズも決まっています。 一番外側に取り付けられる垂木は外壁が取り付けられている柱の中心(壁芯)に取り付けられていますので、そこから推測することが出るのです。

一番外側に取り付けられる垂木は外壁が取り付けられている柱の中心(壁芯)に取り付けられていますので、そこから推測することが出るのです。

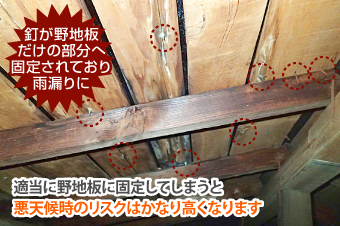

屋根葺き替えなどでは一部、防水紙を剥がして釘やビスの位置で確認することもできますが、屋根カバー工法ではできません。よって、こういった知識が重要になるのです。釘でも、ビスでも、野地板だけの部分と野地板と垂木が重なっている部分では打ち込んだ時の手ごたえが全く違います。専門業者ではなく、一般の方でもその違いはすぐ分かるレベルです。

一部の業者では屋根カバー工法の際にこういったことを気にせず、垂木ではなく、適当に野地板に固定してしまうこともあるようです。

一部の業者では屋根カバー工法の際にこういったことを気にせず、垂木ではなく、適当に野地板に固定してしまうこともあるようです。

通常時であれば、野地板への固定でも問題なく過ごせるのですが、悪天候時のリスクはかなり高くなります。事実、以前に屋根カバー工法を行っており、2019年の台風15号や台風19号で被害を受けた屋根は垂木を気にせず野地板に固定されたものがほとんどでした。

少し、手間をかけるだけで悪天候時もお客様が安全に過ごせるようになったはずなのに、そうしたことには興味がないようです。

少し、手間をかけるだけで悪天候時もお客様が安全に過ごせるようになったはずなのに、そうしたことには興味がないようです。

野地板が重なった部分に打てば雨漏りしにくくなるというメリットもあります。街の屋根やさんでは必ず、野地板と垂木が重なっている部分に屋根材を固定していきます。

屋根の重要部分である垂木が傷んだ場合、補修するには屋根材を撤去し、防水紙を剥がし、野地板も剥がしてとかなり大規模な工事となりますが、交換や補修をすることも可能です。

瓦でもない限り、屋根材を再利用できませんから、実質的には屋根葺き替え工事の下地作りの工程になります。瓦屋根で瓦を再利用する場合は屋根葺き直し工事の下地作りになります。費用もかなりかかってしまいますので、こうなる前に必ず屋根のメンテナンスを行いたいものです。

瓦でもない限り、屋根材を再利用できませんから、実質的には屋根葺き替え工事の下地作りの工程になります。瓦屋根で瓦を再利用する場合は屋根葺き直し工事の下地作りになります。費用もかなりかかってしまいますので、こうなる前に必ず屋根のメンテナンスを行いたいものです。

垂木が傷む2大理由は雨漏りと雪の重さ

屋根が健常な状態なら、垂木が傷むことはまずありません。しかし、雨漏りしており、垂木にまでその水が浸入しているのであれば、そのうち腐食してきます。また、大雪が屋根の上に積もれば、垂木がその重みで歪んだり、折れたりすることもあります。

雪止めは雪が降り積もった時、その重みを受け止められる柱が入った外壁の真上に付けるのが適切です。屋根からの落雪が酷いからといって、雪止めを屋根の中間と軒の近く2段構えに付ける方もいますが、注意が必要です。

雪の重さは1㎥あたり新雪でおよそ50~150kg、降り積もって固まった雪の締り雪や粗目雪だと最大で500kgに達します。

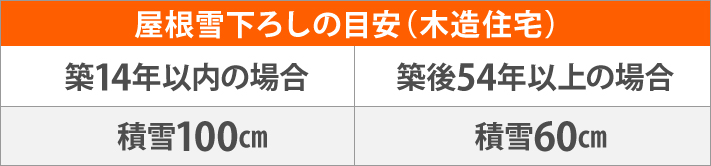

重い屋根材の瓦の比ではありませんが、豪雪地帯のお家では軒の出が約40cmでバルコニーなどに使われる高さ45mm・幅45mmの細い垂木でも築14年以内の場合、雪下ろしの目安は屋根への積雪100cmと言われています。それが築54年以上になると60cmまで低下します(※参考 金沢市公式ホームページより)。

重い屋根材の瓦の比ではありませんが、豪雪地帯のお家では軒の出が約40cmでバルコニーなどに使われる高さ45mm・幅45mmの細い垂木でも築14年以内の場合、雪下ろしの目安は屋根への積雪100cmと言われています。それが築54年以上になると60cmまで低下します(※参考 金沢市公式ホームページより)。

根雪の深さが20cm以内の場合

※上記の目安は、健全な状態で維持管理されている在来工法の住宅を前提にしています。

この数値から見る限り、健全であれば雪止めなどでその部分に重さが集中しない限りはかなりの重さに耐えられるということです。豪雪地帯でもない限り、雪が積もったからといって、無理に危険な屋根にのぼる必要はないことも覚えておきましょう。

垂木が傷むと建物にどんな影響がでるのか?

かまぼこ屋根を除けば、屋根の特定の面の途中で勾配が変化することはありません。変化してしまうと雨水の流れを妨げることになるので、極めて雨漏りしやすくなります。

また、屋根の面が変化するということは防水紙にも無理な力がかかっているということですから、破れたり、裂けたりしていることも考えられます。緊急事態ですので、すぐに業者に相談しましょう。

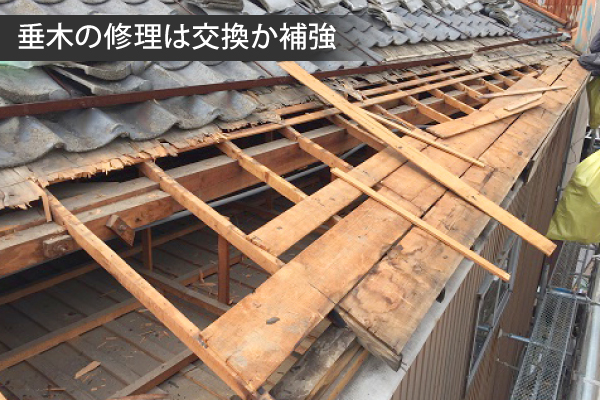

修理方法は交換か追加補強

垂木の修理は交換か補強になります。このうち、交換は母屋などの同じ場所に再度、釘やビスを打たないといけないので固定力不足になる可能性もあるので、あまり行いません。

よく行われる方法が傷んだ垂木に新しい垂木を添え木して補強する「抱かせ」という方法です。木材を抱き合わせて補強する方法は木造ではポピュラーな補修方法で垂木以外のさまざまな部分でもよく使われます。

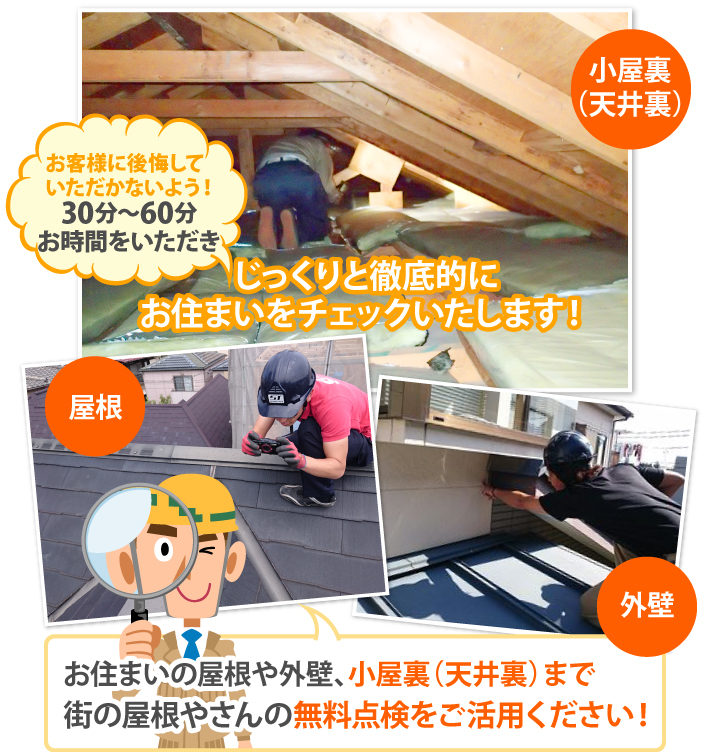

街の屋根やさんは小屋裏などの点検も無料で行っています

屋根にのぼり、歩いてみるとその下の野地板や垂木が傷んでいるか感覚で分かりますが、野地板が傷んでいるか、垂木まで傷んでいるかは分かりません。そういったケースやお客様がご希望であれば、街の屋根やさんでは小屋裏(天井裏)まで無料で点検致します。「小屋裏の点検など一度もしたことがない」という方も多いのではないでしょうか。ぜひ、この機会にご利用ください。

小屋裏などへの入れないような造りのお家も存在しますが、そういった場合もご相談ください。天井に切り込みを入れ、開閉可能な点検口を作成するといった方法などもあります(※点検口の作成は有料となります)。

小屋裏などへの入れないような造りのお家も存在しますが、そういった場合もご相談ください。天井に切り込みを入れ、開閉可能な点検口を作成するといった方法などもあります(※点検口の作成は有料となります)。

垂木のまとめ

●垂木は棟から軒先まで屋根の斜面に縦方向に取り付ける木材です

●垂木は構造材としてお家の強度を上げることや屋根の斜面を平らにすることや野地板や屋根材を固定する部分です

●垂木は使用される屋根材によってサイズが決まっています

●垂木を取り付ける間隔は455mm、または303mmと決まっていますので、目視しなくてもその上に屋根材を釘やビスで固定するとこが可能です

●垂木の補修方法は交換、または新しい垂木をこれまでの垂木に添え木して固定する「抱かせ」です

●街の屋根やさんは垂木を直接目視することができる小屋裏などの点検も無料で行っています